Innovator

Jul. 23, 2012

どうすれば複雑な地域課題をブレイクスルーできるか?

現場との対話+デザイン思考がオリジナルなアイデアを生む

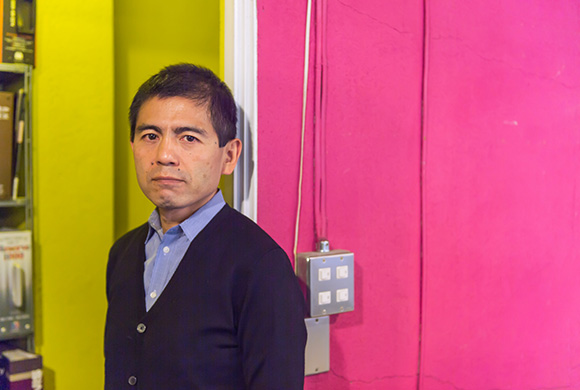

[山崎亮]コミュニティ・デザイナー 株式会社studio-L代表

「人と人とを結ぶ」をテーマに、コミュニティデザイナーとして、地域の課題に取り組んでいます。

代表を務める株式会社studio-Lは、2005年に設立した会社で、これまでに「海士町総合振興計画」「土祭(ひじさい)」「マルヤガーデンズ」「いえしま地域まちづくり」など、公共空間に関わるプロジェクトを、おもに行政からの受託で手がけてきました。

独立する前は、6年間、建築設計事務所に勤めていました。ランドスケープデザイナーとして、公共空間におけるハード部分のデザインにいくつも携わるなかで、次第に空間そのものより、そこを運用するためのソフト部分のデザインに興味が移っていきます。ハコを作るだけで済む時代は終わり、持続可能な、住民参加型のコミュニティをいかに根付かせるかが、地域の最優先の課題になっている—-そう強く感じていたから、独立して「ソフトに特化した」建築設計事務所を立ち上げたのです。

「デザイン思考」は大切だが、それに固執しない

コミュニティデザインという仕事は、相手が人であるだけに、汎用的なメソッドはありません。たぶん、そうした定式化をしようと思った瞬間に、何もかもがうまく進まなくなる。しかし、あえていうならば、「デザイン思考」は僕が仕事を進めるうえでの基礎にあります。

いつも、デザインを考えながらプロジェクトを進めようとしています。でも、同時に、デザイン思考を過信せず、極度に現場に近づいていくことが、良い結果につながるとも思うのです。

「漁師のおっちゃんとずっと話をする」—-たとえば、デザイン思考を持った人間が、現場の人と長い時間をかけて話をすると、オリジナルなアイデアが生まれる気がします。

現場の具体的な話からデザインを発想していく

これまでの多くのデザイナーは、いかに人と接しないで済むかを考えてきました。建築の設計者も同じ。どこかの敷地を設計してくださいと頼まれたら、GIS(地理情報システム)を使って用途地域をみて、建蔽率をみて、周辺の特産品や人口がどれくらいかを調べる。次に、住宅のクライアントから話を聞いて、構造、法規、設備を入れて設計していく。そうやって、敷地の隣の家に住んでいる人とも話をしないまま、仕事が終わる。

従来のデザインの仕事は、なるべく個別のユーザーの話を聞かず、マーケティングやアンケートから得られた「うわずみ」のデータを元に進めてきました。たしかに、デザイナーは、そういう間接的なデータを面白く組み合わせて、新しい発想として提示する強い力を持っていたと思う。でも、それを直接的な生のデータをもらって組み合わせたら、もっと面白いものができるはずなのです。

だから僕は、国勢調査のような「マスのデータ」だけを見ながら、コミュニティデザインの企画を完成させることはしません。具体的、個別に現場の話を聞いてみて、「これ面白いじゃん」というところから、デザインを発想させなければいけない、と心がけています。

2005年山崎氏を中心に作られたStudio-Lは、隠岐郡海士町の総合振興計画や栃木県益子町の土祭プロジェクトなど全国の様々なコミュニティ作りを手掛ける事業体。コミュニティ作りのプロセスからコミュニケーション、コンテンツのデザインまで、様々なデザインを提供している。

2005年山崎氏を中心に作られたStudio-Lは、隠岐郡海士町の総合振興計画や栃木県益子町の土祭プロジェクトなど全国の様々なコミュニティ作りを手掛ける事業体。コミュニティ作りのプロセスからコミュニケーション、コンテンツのデザインまで、様々なデザインを提供している。

http://www.studio-l.org/

現場の具体的な話を集めるために

自分の足で聞いて回る

ある商店街を例にとってみます。その商店街は「昭和のレトロな町並み」として再開発しましたが、その一本北の商店街は、その計画の仲間に入れてもらえませんでした。「こっちの町はこの後どうするか」と行き詰まったところで、僕が相談を受けることになります。

ざっと見て、「こっちは飲み屋街が多いから、夜の昭和の町にしたらいい」とすぐに思いつきます。すでに計画が進んでいる商店街は、昼間の昭和の町。駄菓子屋があって、小さい映画館があって、観光客が来ている。それに対して、一本北側の筋は、飲み屋があって、通信カラオケも入っているのだから、そこを徹底的に昭和テイストにして、大きなカセットとか生演奏でカラオケをやればうまくいくのではないか、と。

そんなことを、現場を見る前にもう考えている。これが従来からの「デザイナーの発想」。これはこれで大切なのですが、そのまま進めたくはないから、次に、実際に計画から外れている商店街に入って、話を聞いて回ってヒントを探し出す。そうすると、案外もっと面白いアイデアが出てくるのです。

良い意味での「期待を裏切る出会い」が現場にはある

商店街で、もともと電気屋だったけれど、店はもう閉めてしまった、というおっちゃんと出会う。中を見せてください、とシャッターを開けてもらって、何時間も話をしていると、すごくテレビ番組に詳しい。「毎日テレビを見てるんですか」「うん。やることないからDVDを取ってる」「何回も見直すんですか」「全部、見直すし、評価もしている」。予約録画をして、プラスティックケースの内側に、番組のあらすじと星の評価を付けている。ケースの背表紙にはタイトルが書いてある。そうしたDVDがたくさんストックしてあるという。

「それ、見せてもらっていいですか」と頼んでリビングに上がてもらうと、壁一面に本棚があって、大量のDVDが「音楽」「スポーツ」などのジャンルごとにきれいに並んでいる。「なんだ、夜の昭和の町とかやらなくても、この人、一人レンタルDVD屋ができるじゃん」とひらめきます。

もちろん、お金をもらったらだめだけれど、こんなにライブラリーがあるなら、告知して好きな人を集めて、おっちゃんが「こんなのもあるぞ」とか言いながら、音楽コミュニティーとか、スポーツコミュニティーが作れる。ここを拠点にいろいろなコミュニティーが駆け込める場所を作ったら、次第にネットワークが広がって、この商店街はもっと面白くなるかも、という発想がでてきます。

もしこれが最初の段階で、「夜の昭和の町」のアイデアに固執して、行政に提案してしまっていたら、一人レンタルDVD屋のおっちゃんにも会えないし、その人から発想することもない。

「面白い!」に出会ったら最初の仮説を柔軟に変えていく

このとき、「自分の足で情報を聞いて回ること」はとても重要で、アイデアを集めるのでぜひ来てください、と住民を一斉に集めようとしても、町づくりが好きな人だけしか来てくれない。それだと、どこでも同じような話になってしまう。だから、最初に町を徹底的に歩き回って、一人レンタルDVD屋のおっちゃんのような人と知り合いになって、お願いして町の集まりに来てもらう。そうやって面白そうな人と、まちづくりが好きな人が同じ場所で話をすると、キャラが立ったコミュニティーができる。

デザイン思考は、プロジェクトのゴールの「当たりをつける」ために不可欠で、仮に「当たり」なしに現場に潜っても、漠然としてうまく進まない。「夜の昭和の町」という当たりがあったからこそ、それを手がかりにヒアリングができたわけです。そして、この経験を積んでいくと、感覚が磨かれて、最初からいいところに「当たり」をつけられるようになる。それがデザイン思考の熟練です。

そして、その「当たり」の精度がいくら高くなっても、それに固執しない。仮設定したプロジェクトを頭に思い浮かべつつも、現場で1件ずつ聞いて回って、そこで「面白い!」に巡り会ったらフィードバックして、大胆に最初の「当たり」を変化させる。

人を相手にする仕事だから、この”引き”と”寄り”のバランスは生命線になる。でも、コミュニティデザインという仕事の面白さはまさにこの部分にあると思います。

WEB限定コンテンツ

(2012.5.21 京都造形芸術大学 東京・外苑キャンパスにて取材)

studio-L著/山崎亮 監修

studio-L著/山崎亮 監修

株式会社ブックエンド 刊

まちづくりの現場で起きるトラブルや課題を乗り越えたときの達成感をアドベンチャーブック形式で追体験できる一冊。失敗や成功を含め、地域やコミュニティの課題に取り組んできたstudio-Lのノウハウが凝縮された良書だ。2012年5月発行。

山崎亮(やまざき・りょう)

1973年愛知県生まれ。設計事務所を経て独立、住民参加型の総合計画、建築・ランドスケープのデザインに携わる。「海士町総合振興計画」や「震災+design」などでグッドデザイン賞を受賞するなど、幅広く活躍している。京都造形芸術大学・空間演出デザイン学科長。主な著書に『コミュニティデザイン 人がつながるしくみをつくる』(学芸出版社)、 監修に『コミュニティデザインの仕事』(ブックエンド)など多数。

![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)